শিরাযুক্ত, নরমকাণ্ড বিশিষ্ট একবর্ষজীবী, গুল্মজাতীয় আগাছাটির নাম পার্থেনিয়াম। পার্থেনিয়াম একটি 'ইংরেজি শব্দ'। নামটি গ্রিক parthenos শব্দ থেকে উদ্ভুত হয়, অর্থ "কুমারী”। এটি উদ্ভিদের একটি প্রাচীন নাম। এটির অন্য নাম: কংগ্রেস ঘাস, গাজর ঘাস, চেতক চাঁদনী, র্যাগ উইড, হোয়াইট টপ, হোয়াইট হেড ও স্টার উইড প্রভৃতি। উদ্ভিদ জগতে কম্পোজিট পরিবারভুক্তের ১৬টি প্রজাতি রয়েছে। ১৬টি প্রজাতির মধ্যে এটিই সবচেয়ে বেশি বিষাক্ত। আমাদের দেশে যে পার্থেনিয়াম পাওয়া যায় তার বৈজ্ঞানিক নাম: Parthenium hysterophorus

এবং পরিবার Asteraceae, এটি জীববৈচিত্র্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর একটি আগাছা।।

বিস্তারের ইতিহাস:

আদি নিবাস উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং উত্তর-পূর্ব মেক্সিকো। ভারতীয় উপমহাদেশ, দক্ষিণপূর্ব এশিয়া, অস্ট্রেলিয়ার গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চল, আফ্রিকার দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে এ আগাছার বিস্তার ঘটেছে। আফ্রিকার কেনিয়া, উগান্ডা ও তানজানিয়ার কফি উৎপাদিত ফসলি জমিতে এ আগাছাটি বিস্তৃত হচ্ছে। কিন্তু ভারত বর্ষে এ আগাছা বিস্তারের ইতিহাস রয়েছে। বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোকে খাদ্যশস্য সাহায্যের জন্যই ভারতবর্ষে গম পাঠানো হতো সেটা ১৯৪৫ সালের কথা, এদেশটি তখনো খাদ্যোৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারেনি। এই আমদানিকৃত গমের মধ্যেই এদেশে প্রবেশ করে পার্থেনিয়াম। এখন বাংলাদেশসহ ভারতবর্ষে সর্বত্রই এই আগাছা দেখা যায়।

২০০৮ সালে বাংলাদেশে প্রথম এ আগাছাটি শনাক্ত করা হয়।

বৈশিষ্ট্য:

পত্র খাঁজযুক্ত, অধিক শাখান্বিত, বর্ষজীবী, খাড়া, হার্বজাতীয় উদ্ভিদ, অনেকটা চন্দ্রমল্লিকা গাছের পাতার মতো। এর উচ্চতা ০.৫-১.৫ মিটার হয়, সর্বোচ্চ ২.০ মিটার বা তার অধিক হতে পারে। জন্ম এর মাস খানেকের মধ্যেই ফুল ধরে। বছরের যে কোন সময় ফুল ধরতে পারে, বর্ষাকালেই বেশি দেখা যায়। ফুলগুলো সাদা ও ক্ষুদ্রাকার। বীজ পরিপক্ক হলে হালকা বাদামি রং ধারণ করে। মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত এই আগাছার বিস্তার দেখা যায়। একটি পূর্ণাঙ্গ গাছ হতে ১০-২৫ বীজ উৎপাদিত হতে পারে। পানি, বায়ু, পশুপাখি, যানবাহন, যন্ত্রপাতি ও পোশাকের সাহায্যে, এমনকি কাদামাটি, দূষিত কৃষি-পণ্যের (গোখাদ্য ও খাদ্যশস্য) মাধ্যমে বীজের বিস্তার ঘটে। বীজ হালকা ও প্যারাসুটের মতো হওয়ার কারণে বিভিন্ন অঞ্চলে দ্রুত বিস্তার ঘটা সহজতর হয়।

অর্থনৈতিক গুরুত্বঃ

উপকারিতা:

ভারী পদার্থ ক্যাডমিয়াম (II) মিশ্রিত দূষিত পানি বিশুদ্ধ করতে P. hysterophorus পাউডার শোষক হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এক গবেষণায় দেখা গেছে, পার্থেনিয়াম আগাছা ১৪ দিন যাবৎ পচিয়ে জৈবসার হিসেবে ব্যবহার করা হলে মাটিতে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশিয়াম সমৃদ্ধ মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করা যেতে পরে। যত উপকারিতার কথায় আলোচনা করি পার্থেনিয়ামের ক্ষতিকর প্রভাব মারাত্মক।

অপকারিতা:

পুরো গাছটিই সম্পূর্ণ ক্ষতিকর, বিশেষ করে ফুলের রেণুতে অবস্থিত Sesquiterpene Lactones বা SQL জাতীয় বিষাক্ত পদার্থ 'পার্থেনিন, হাইমেনিন, হাইস্টেরিন, করোনোপিলিন'। এছাড়াও এর মধ্যে থাকা বিষাক্ত রাসায়নিকগুলো হলো: ক্যাফেইক এসিড, পি-অ্যানিসিক এসিড প্রভৃতি। এ আগাছার আক্রমণে মাঠ ফসলের ৪০ ভাগ পর্যন্ত ফলন কমে যেতে পারে। মাটিতে নাইট্রোজেন আবদ্ধকরণের প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। সবজি বিশেষ করে আলু, বেগুন, টমেটোর ক্ষেত, কলার বাগান এবং আখের ক্ষেতে এ আগাছার প্রভাব অত্যন্ত বেশি। গরু এ আগাছা খেলে তার অস্ত্রে ঘা দেখা দেয় এবং দুধ উৎপাদন কমে যায়। পার্থেনিয়াম ভক্ষণে মহিষ, ঘোড়া, গাধা,ভেড়া এবং ছাগলের মুখে ও পৌষ্টিকতন্ত্রে ঘা, যকৃতে পচন প্রভৃ তি রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। ফুলের রেণু বা বীজ নাকে প্রবেশ করলে হাঁপানি, শ্বাসকষ্ট ও জ্বর হয়। এ আগাছার বিষাক্ত পদার্থগুলো রক্তের সাথে মিশে চর্মরোগ, এলার্জি ও এক্সিমা হতে পারে।

ব্যবস্থাপনা:

বাংলাদেশে মার্চ-এপ্রিল মাসে উঁচু-মাঝারি উঁচু জমিতে দ্রুত আগাছাটির বিস্তার শুরু হয় বিশেষ করে কলার বাগান, সবজি ক্ষেত, ফলের বাগান ও খালি জায়গাগুলোতে। দ্রুত নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না হলে স্বল্প সময়ের মধ্যেই আশেপাশের সকল জায়গা দখল করে নেয়, ফলে জীববৈচিত্র্যসহ মানুষ ও পশুপাখির মধ্যে বিরূপ প্রভাব পড়ছে। এমন কি ফসলি জমি থেকে আগাছাটির দমন করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ছে। বেশি মাত্রায় আক্রান্ত জমিতে আগাছা পরিষ্কার করতে গেলে শারীরিক অসুস্থতার সম্মুখিন হতে হচ্ছে। এ ছাড়াও রেল লাইনের ধারে, কবরস্থানে, ইটের ভাটায় এবং মহাসড়কের দুই পার্শ্বে এর বিস্তার যেন দ্রুতই সম্প্রসারিত হয়েছে। আগাছাটির দমন করার বিষয়ে যেমনি উচ্চ মাত্রার গবেষণা দরকার, সাথে সাথে এটির নিয়ন্ত্রণের জন্য সমন্বিত ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলো বিবেচনা করা হলে আগাছাটি নিয়ন্ত্রণ করা অনেকাংশেই সম্ভব।

উঁচু এবং মাঝারি উঁচু জায়গাগুলো খালি না রেখে ফসল আবাদ করতে হবে যেন পার্থেনিয়াম আগাছা জমিতে প্রবেশ করতে না পারে। এ আগাছার সাথে কোন ফসল বা কোন আগাছা কোন অবস্থাতেই প্রতিযোগিতা করে টিকতে পারে না।

রাসায়নিক দমন:

পার্থেনিয়াম আগাছার ২-৩ পাতা অবস্থায় গ্লাইফোসেট আগাছানাশক ঔষধ প্রতি লিটার পানিতে ৫ মিলিঃ করে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। অথবা গ্লাইফোসেট (২৪%) + ২.৪-ডি (১২%) আগাছানাশক ঔষধ প্রতি লিটার পানিতে ৫ মিলিঃ করে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

জৈবিক পদ্ধতিতে দমন:

রাস্ট:Puccinia melampodii এবং Zygogramma bicolorata beetle দ্বারা পার্থেনিয়াম আগাছা ধ্বংস করা যেতে পারে। পার্থেনিয়াম গাছে রাস্ট রোগ সৃষ্টির মাধ্যমে ৭০ ভাগ পাতা নষ্ট করা যায়। এ ছাড়া Zygogramma beetle পার্থেনিয়াম আক্রান্ত এলাকায় উন্মুক্ত করা হলে প্রাকৃতিক শত্রু পোকার ন্যায় আগাছার পাতা খাওয়ার মাধ্যমে ৮৫ ভাগ পার্থেনিয়াম আগাছা দমন করা যায়। জৈবিক পদ্ধতিতে এ আগাছা দমন করলে ফসলের কোন ক্ষতি হয় না।

সতর্কতা:

এ আগাছা দমন করার সময় সতর্কতা অবলম্বন একান্ত জরুরি, হাতে রাবারের গ্লোবস ও মুখে মাস্ক পরে নিতে হবে, শরীরে পোশাক এবং পায়ে জুতা পরিধান করতে হবে, কোনো অবস্থাতেই ধূমপান করা যাবে না।

বাংলাদেশ একটি কৃষিনির্ভর দেশ, যেখানে দেশের মোট শ্রমশক্তির একটি বড় অংশ কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট। কৃষি খাত দেশের খাদ্য নি অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই খাতকে আরও শক্তিশালী ও টেকসই করার জন্য সরকার নানাবিধ উদ্যোগ এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অবদান অনস্বীকার্য। বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান কৃষি গবেষণা, সম্প্রসারণ, উৎপাদন, প্রযুক্তি এবং কৃষকের জীবনমান উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এসব প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা যা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য।

১। কৃষি মন্ত্রণালয় (Ministry of Agriculture - MoA)

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৭১সদরদপ্তর: বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।মোট জনবল: নির্দিষ্ট তথ্য অনুপস্থিত।প্রধান কার্যাবলি:কৃষি খাতের নীতি প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণ।খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ। টেকসই কৃষি উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন।২। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (Department of Agricultural Extension - DAE)

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৮২সদরদপ্তর: খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।মোট জনবল: প্রায় ২৬,০০০ জন।প্রধান কার্যাবলি:কৃষকদের প্রশিক্ষণ ও উন্নত প্রযুক্তি সরবরাহ।ভালো চাষাবাদ পদ্ধতি এবং ফসল ব্যবস্থাপনা।রোগ ও কীটপতঙ্গ দমন পরামর্শ।৩। মৎস্য অধিদপ্তর (Department of Fisheries - DoF)

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৮৪সদরদপ্তর: মতিঝিল, ঢাকা।মোট জনবল: প্রায় ৫,০০০ জন।প্রধান কার্যাবলি:মৎস্য খাতের উন্নয়ন ও নীতি প্রণয়ন। মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি ও রপ্তানি উন্নয়ন।জলজ সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনা।৪। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর (Department of Livestock Services - DLS)

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৮৪সদরদপ্তর: খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।মোট জনবল: প্রায় ৮,০০০ জন।প্রধান কার্যাবলি:গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা।প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধি।প্রাণিজ খাদ্যের মান উন্নয়ন ও রোগপ্রতিরোধ কার্যক্রম।৫। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (Bangladesh Agricultural Research Institute - BARI)

প্রতিষ্ঠাকাল। ১৯৭৬সদরদপ্তর। জয়দেবপুর, গাজীপুর।মোট জনবল। প্রায় ৩,২০০ জন।প্রধান কার্যাবলি।খাদ্যশস্য, শাকসবজি এবং ফলমূলের উন্নত জাত উদ্ভাবন।আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন।৬। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (Bangladesh Rice Research Institute - BRRI)

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৭০সদরদপ্তর। জয়দেবপুর, গাজীপুর।মোট জনবল: প্রায় ৬৭৩ জন।প্রধান কার্যাবলি: উন্নতমানের ধানের জাত উদ্ভাবন।ধান চাষের আধুনিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন।৭। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (Soil Resource Development Institute - SRDI)

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৮৪সদরদপ্তর: কৃষি খামার রোড, ফার্মগেট, ঢাকা।মোট জনবল: প্রায় ১,২০০ জন।প্রধান কার্যাবলি:মাটির উর্বরতা বিশ্লেষণ।সুষম সার ব্যবস্থাপনা।বিভিন্ন অঞ্চলের মৃত্তিকা মানচিত্র তৈরি।৮। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (Bangladesh Fisheries Research Institute - BFRI)

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৮৪সদরদপ্তর: ময়মনসিংহ।মোট জনবল: প্রায় ৬০০ জন।প্রধান কার্যাবলি:মৎস্য চাষ এবং উৎপাদনের উন্নয়ন।জলজ জীববৈচিত্রের সংরক্ষণ।৯। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (Bangladesh Agricultural Development Corporation - BADC)

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৬১সদরদপ্তর: মতিঝিল, ঢাকা।মোট জনবল: প্রায় ৭,০০০ জন।প্রধান কার্যাবলি:উন্নত বীজ, সার, এবং সেচ সুবিধা সরবরাহ।কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন।১০। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (Bangladesh Krishi Bank - BKB)

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৭৩সদরদপ্তর: মতিঝিল, ঢাকা।মোট জনবল। প্রায় ১০,০০০ জন।প্রধান কার্যাবলি:কৃষকদের জন্য সহজলভ্য ঋণ প্রদান।কৃষি খাতে অর্থায়ন।১১। বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (Bangladesh Jute Research Institute-BJRI)

প্রতিষ্ঠাকাল। ১৯৫১সদরদপ্তর। মনিপুরীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা।মোট জনবল। প্রায় ১,২০০ জন।প্রধান কার্যাবলি:উন্নতমানের পাট এবং কেনাফ জাত উদ্ভাবন।পাট চাষের আধুনিক প্রযুক্তি উন্নয়ন।পাট শিল্পের মানোন্নয়নে গবেষণা।পাট চাষে পরিবেশবান্ধব পদ্ধতির প্রসার।১২। বাংলাদেশ ভুট্টা ও গম গবেষণা ইনস্টিটিউট (Bangladesh Wheat and Maize Research Institute - BWMRI)

প্রতিষ্ঠাকাল: ২০১৭সদরদপ্তর: নশিপুর, দিনাজপুর।মোট জনবল: প্রায় ৪০০ জন।প্রধান কার্যাবলি:ভুট্টা এবং গমের উন্নত জাত উদ্ভাবন।উচ্চ ফলনশীল এবং পরিবেশ সহনশীল জাত উন্নয়ন।ভুট্টা ও গমের চাষাবাদ প্রযুক্তি উদ্ভাবন।কৃষকদের প্রশিক্ষণ এবং প্রযুক্তি সম্প্রসারণ।১৩। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (Department of Agricultural Marketing - DAM)

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৬০সদরদপ্তর: খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।মোট জনবল। প্রায় ১,১০০ জন।প্রধান কার্যাবলি।কৃষি পণ্যের বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাপনা।কৃষি পণ্যের দাম নির্ধারণে সহায়তা এবং বাজার পর্যবেক্ষণ।কৃষি পণ্যের সংরক্ষণ ও বিপণন অবকাঠামো উন্নয়ন।কৃষকদের জন্য আধুনিক বিপণন প্রযুক্তি এবং প্রশিক্ষণ সরবরাহ।কৃষি পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য সহযোগিতা।১৪। বাংলাদেশ অ্যাগ্রিকালচারাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (Bangladesh Agricultural Research and Training Institute - BARTAN)

প্রতিষ্ঠাকাল: ২০১২সদরদপ্তর। ফার্মগেট, ঢাকা।মোট জনবল। আনুমানিক ২০০ জন।প্রধান কার্যাবলি।কৃষি গবেষণা ও প্রযুক্তি উন্নয়ন।কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ প্রযুক্তি উন্নয়ন। পুষ্টি সংক্রান্ত গবেষণা এবং সচেতনতা বৃদ্ধি।১৫। বাংলাদেশ লাক্ষা গবেষণা ইনস্টিটিউট (Bangladesh Institute of Lac Research and Development - BILRD)

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৫৩সদরদপ্তর। রাজশাহী।মোট জনবল: আনুমানিক ২০০ জন।প্রধান কার্যাবলি:লাক্ষা চাষের উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন।লাক্ষা জাত উদ্ভাবন ও মানোন্নয়ন। লাক্ষা চাষীদের প্রশিক্ষণ এবং উৎপাদন বাড়ানো।১৬। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (Bangladesh Agricultural Research Council - BARC)

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৭৩সদরদপ্তর: ফার্মগেট, ঢাকা।মোট জনবল। প্রায় ৩০০ জন।প্রধান কার্যাবলি।কৃষি গবেষণার সমন্বয় ও অর্থায়ন।গবেষণা পরিকল্পনা এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনা।বিভিন্ন কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা।১৭। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যশিল্প করপোরেশন (Bangladesh Sugar and Food Industries Corporation - BSFIC)

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৭৬সদরদপ্তর: মতিঝিল, ঢাকা।মোট জনবল: প্রায় ৫,০০০ জন।প্রধান কার্যাবলি:চিনি শিল্পের উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনা।আখ চাষের উন্নত জাত উদ্ভাবন।আখ চাষীদের প্রশিক্ষণ ও সহায়তা।১৮। বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ইনস্টিটিউট (Institute of Food and Nutrition Science - IFNS)

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৬৮সদরদপ্তর: ফার্মগেট, ঢাকা।প্রধান কার্যাবলি:পুষ্টি গবেষণা এবং খাদ্যের মানোন্নয়ন।কৃষি ফসলের পুষ্টিগত উপাদান উন্নয়ন।খাদ্য নিরাপত্তা ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ।১৯। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি (Seed Certification Agency - SCA)

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৭৪সদরদপ্তর: খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।মোট জনবল: প্রায় ৫০০ জন।প্রধান কার্যাবলি:বীজের মান যাচাই এবং প্রত্যয়ন।কৃষকদের উন্নত মানের বীজ সরবরাহ।বীজ সংক্রান্ত প্রযুক্তি সম্প্রসারণ।২০। বাংলাদেশ ফল গবেষণা ইনস্টিটিউট (Bangladesh Fruit Research Institute - BFRI)

প্রতিষ্ঠাকাল: ২০২১সদরদপ্তর: রাজশাহী।প্রধান কার্যাবলি:ফল ফসলের উন্নত জাত উদ্ভাবন।ফল চাষে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ।ফল উৎপাদন বৃদ্ধি এবং রপ্তানি উন্নয়ন।

বাংলাদেশে কর্মসংস্থানের সবচেয়ে বড় খাত হচ্ছে কৃষি। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৩ অনুযায়ী, এটি মোট শ্রমশক্তির ৪৫.৪ ভাগ জোগান দিয়ে থাকে এবং বিবিএস এর তথ্য মতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে দেশের জিডিপিতে এই খাতের অবদান ১১.৫৫ শতাংশ। দেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে যেমন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য দূরীকরণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং খাদ্য নিরাপত্তায় এই খাতের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কিন্তু বাংলাদেশের কৃষি জলবায়ু পরিবর্তনের নির্দোষ শিকার। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য বাংলাদেশের অবদান মাত্র ০.৪৭% হলেও এটি বিশ্বের সবচেয়ে জলবায়ু সংবেদনশীল দেশগুলোর মধ্যে একটি। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ওয়ার্ল্ড রিস্ক ইনডেক্স-২০২৪ অনুযায়ী বাংলাদেশ ১৯৩টি দেশের মধ্যে ৯ম স্থানে রয়েছে। বর্তমান বৈশ্বিক আচরণ পরিবর্তন না হলে ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের বার্ষিক অর্থনৈতিক ক্ষতি তার মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ২% এর সমতুল্য হবে, যা ২১০০ সালের মধ্যে ৯.৪% এ পৌঁছাবে। বাংলাদেশে মোট ৫৭টি আন্তঃসীমান্ত নদীর পানি প্রবাহিত হয় ৫৪টি পার্শ্ববর্তী ভারত থেকে এবং ৩টি মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। বাংলাদেশের প্রায় এক চতুর্থাংশ সমুদ্র লেবেল থেকে সাত ফুটেরও কম উচ্চতায় অবস্থিত। একটি সাম্প্রতিক গবেষণায় (ডিওই, ২০২২) বিগত ৩০ বছরের প্রবণতা বিশ্লেষণ দেখা যায়, প্রতি বছর সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা ৩-৬ মিমি, বৃদ্ধি পাচ্ছে ফলে উপকূলীয় এলাকার প্রায় ১২.৩৪%-১৭.৯৫% এলাকা প্লাবিত হবে। শুধুমাত্র সমদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিই চাল উৎপাদনে ৫.৮%-৯.১% হ্রাসের জন্য দায়ী হবে এবং ১ মিটার সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির জন্য প্রায় ১.৫ মিলিয়ন উপকূলীয় মানুষ বাস্তুচ্যুত হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে দেশে সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি সাম্প্রতিক ২০২৪ সালের বন্যায় দেশের ২৩টি জেলায় ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জেলাগুলোয় মোট তিন লাখ ৭২ হাজার ৭৩৩ হেক্টর জমি প্লাবিত হয়। এর মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত ফসলি জমির পরিমাণ দুই লাখ আট হাজার ৫৭৩ হেক্টর। মোট ক্ষতিগ্রস্ত জমির মধ্যে সাত জেলাতেই ক্ষতি হয়েছে এক লাখ ৮৭ হাজার হেক্টর। দেশের পূর্বাঞ্চলে সাম্প্রতিক বন্যায় আনুমানিক ১৪ হাজার ৪২১ কোটি ৪৬ লাখ টাকা বা প্রায় এক দশমিক ২০ বিলিয়ন ডলার ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। ২০২২ সালের মে এবং জুন মাসের দুটি ধ্বংসাত্মক বন্যায় বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ৯টি জেলায় প্রায় ৭.২ মিলিয়ন মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ১,১১৩ কোটি টাকার ফসলের ক্ষতি সাধিত হয়েছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়নন বোর্ড (বিডাব্লিউডিবি) অনুসারে, ১৫ থেকে ১৭ জুন ২০২২ এর মধ্যে মাত্র তিন দিনে ভারতের চেরাপুঞ্জিতে ২৪৫৮ মিমি. বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছিল- যা বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নিকটবর্তী। এটি ১২২ বছরের ইতিহাসে সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত। ২০২২ সালের উক্ত ভয়াবহ আকস্মিক বন্যায় ১,১১৩ কোটি টাকার ফসলের ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রতি বছর গড়ে ০.০১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং ৮.৪ মিলি. মিটার বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়ছে। তা ছাড়া বর্ষা ও শীতকালের বৃষ্টিপাতের সময় ও পরিমাণে পরিবর্তন ঘটছে, যার সরাসরি প্রভাব পড়ছে কৃষি খাতে। বর্ষাকালে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত এবং শুকনো মৌসুমে দীর্ঘ খরা কৃষি ও পানির সরবরাহ ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। হাওর অঞ্চলে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত এবং উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততার কারণে ফসল উৎপাদন কমে যাবে। একই সঙ্গে বৃষ্টিপাতের অনিয়মিততা দেশের কৃষিনির্ভর অর্থনীতির ওপর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলবে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা ও তীব্রতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। বঙ্গোপসাগরের উষ্ণতার কারণে ঘূর্ণিঝড় আরো শক্তিশালী হচ্ছে। গবেষণায় দেখা গেছে, সমদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেলে ঘূর্ণিঝড়ের শক্তি প্রায় ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ২০৫০ সালের মধ্যে ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা দ্বিগুণ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এর ফলে দেশের ১৭ শতাংশ ভূমি সমদ্রপৃষ্ঠের নিচে চলে যেতে পারে এবং প্রায় ২০ মিলিয়ন মানুষ বাস্তুচ্যুত হবে। এই বাস্তুচ্যুত মানুষের শহরমুখী প্রবাহ ঢাকার মতো ঘনবসতিপূর্ণ শহরগুলোতে চাপ আরো বাড়াবে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক

সংকট সৃষ্টি করবে। কৃষি ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য এরই মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব অনুভব করছে। গবেষণায় দেখা গেছে, তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের প্যাটার্নের পরিবর্তন প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রজাতির আবাসস্থলে ব্যাপক প্রভাব ফেলবে। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হাওর অঞ্চল, মিঠা পানির জীববৈচিত্র্যর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অতিরিক্ত বন্যা ও জলাবদ্ধতার কারণে হুমকির মুখে পড়তে পারে। উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততার বৃদ্ধি এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে ম্যানগ্রোভবন ও সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সংকটে পড়বে। বাংলাদেশের কৃষি দেশের আবহাওয়ার সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত। গত কয়েক দশকে জলবায়ুর এই চেনা ছন্দে বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে. যা ধান, গম, ভুট্টার মতো প্রধান ফসলের উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য বাধা সৃষ্টি করছে।

ধান বাংলাদেশের প্রধান খাদ্যশস্য এবং দেশের বেশির ভাগ মানুষ ধান চাষের সঙ্গে যুক্ত। তবে ধান উৎপাদনে তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে গড়ে ১০ শতাংশ হ্রাসের আশঙ্কা করা হচ্ছে, বিশেষ করে বোরো ধানের উৎপাদন ২০৫০ সালের মধ্যে প্রায় ১৭ শতাংশ কমে যেতে পারে (Food and Agriculture Organization, ২০১৯)। গবেষণাগুলো স্পষ্টভাবে দেখিয়েছে যে রাতের তাপমাত্রা ২৪-২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরে উঠলে ধানের ফলন উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যেতে পারে। জাতিসংঘের কৃষি ও খাদ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, ২০৫০ সালের মধ্যে বোরো ধানের উৎপাদন ১৭ শতাংশ এবং গম উৎপাদন ৩২ শতাংশ কমে যেতে পারে। পেঁয়াজ, রসুন, আলু এবং অন্যান্য অর্থকরী

ফসলও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। গম বাংলাদেশের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ খাদ্যশস্য, কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে গম উৎপাদন প্রায় ৩২% হ্রাস পেতে পারে

(Food and Agriculture Organization, ২০১৯)। গম সাধারণত ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় ভালো ফলন দেয়, কিন্তু তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে গমের চাষ ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে গমের বীজের অঙ্কুরোদগম কম হচ্ছে এবং ফসল কাটার সময়কাল কমে যাচ্ছে। এর ফলে ফলনও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাচ্ছে। গমের ক্ষেত্রে আরও একটি বড় সমস্যা হলো রোগ এবং পোকামাকড়ের আক্রমণ। তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে কিছু নতুন রোগ এবং পোকামাকড়ের প্রাদুর্ভাব বেড়ে গেছে, যা গমের উৎপাদনে বাধা সৃষ্টি করছে। কৃষকদের অতিরিক্ত বালাইনাশক ব্যবহার করতে হচ্ছে, যা কৃষিকাজের খরচ বাড়িয়ে দিচ্ছে এবং মাটির গুণগত মান নষ্ট করছে।

এ ছাড়া উচ্চ তাপমাত্রা এবং অনিয়মিত বৃষ্টিপাত ধানক্ষেতের মাটির আর্দ্রতা হ্রাস করছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর ও নিচে নেমে যাচ্ছে। এর ফলে কৃষকদের ফসলের জন্য বেশি সেচের পানি ব্যবহার করতে হচ্ছে, যা কৃষিকাজের খরচ বাড়িয়ে দিচ্ছে এবং ফলন কমিয়ে দিচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব শুধু ধান এবং গমেই সীমাবদ্ধ নয়; শাকসবজি, ফলমূল এবং অন্যান্য অর্থকরী ফসলেও এর প্রভাব পড়ছে। বিশেষ করে পেঁয়াজ, রসুন, আলু এবং বিভিন্ন ধরনের শাকসবজির উৎপাদনও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে ফলন কমে যাওয়ার পাশাপাশি ফসলের গুণগত মানেও পরিবর্তন আসছে, যা বাজারে কৃষকদের প্রতিযোগিতা ক্ষমতা হ্রাস করছে।

বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের একটি বড় দিক হলো মাটির উর্বরতা কমে যাওয়া। অনিয়মিত বৃষ্টিপাত এবং অতিরিক্ত তাপমাত্রার কারণে মাটির গুণগত মান এবং আর্দ্রতা হ্রাস পাচ্ছে, যা দীর্ঘমেয়াদে কৃষিক্ষেত্রের জন্য একটি বড় সংকট সৃষ্টি করতে পারে। এর ফলে মাটির পুনরুজ্জীবনের জন্য অতিরিক্ত সার ও অন্যান্য কৃষি উপকরণ ব্যবহার করতে হচ্ছে, যা কৃষিকাজের খরচ বাড়িয়ে দিচ্ছে এবং ফলন কমিয়ে দিচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় করণীয়

আবহাওয়া ও জলবায়ুর গতিবিধি প্রাকৃতিক নিয়মে হয়ে থাকে। প্রকৃতির অসীম দয়ার ওপর কৃষি টিকে আছে। লাগসই, টেকসই কৃষি উৎপাদনের জন্য কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক তথ্য কৃষকদের কাঁছে তাদের উপযোগী ভাষায় সময় মতো সহজ সরলভাবে দ্রুত ব্যাপকভাবে সরবরাহ করা একান্ত প্রয়োজন। আবহাওয়ার আগাম স্মার্ট তথ্যাদি কৃষি উৎপাদনে যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণে এবং উৎপাদিত ফসলের ক্ষতির মাত্রা কমিয়ে কার্যকর বাস্তবায়নে এবং আনতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। আবহাওয়ার আগাম পূর্বাভাসের ভিত্তিতে চাষাবাদ করা গেলে দেশের ফসলের উৎপাদন অন্তত ৭ শতাংশ বৃদ্ধি আর কৃষকের আয় ৩০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা সম্ভব বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞতা।

খাদ্য উৎপাদন প্রক্রিয়াকে সচল রেখে উৎপাদন বাড়ানোর একমাত্র উপায় হচ্ছে পরিবর্তিত জলবায়ুর সঙ্গে খাপখাইয়ে নতুন নতুন ফসলের জাত উদ্ভাবন এবং তার মাঠ পর্যায়ে দ্রুত সম্পসারণ। জলবায়ুজনিত প্রতিকূলতা প্রশমনে পরিবর্তিত জলবায়ু উপযোগী লাগসই প্রযুক্তিগুলো বিশেষ করে লবণাক্ত এলাকা, খরাপ্রবণ এলাকা, নাবি খরাপ্রবণ এলাকা, আকস্মিক বন্যাপ্রবণ, নাবি বন্যাপ্রবণ এলাকা, ঠাণ্ডাপ্রবণ এলাকা, অলবণাক্ত জোয়ার-ভাটা এলাকা, মঙ্গাপীড়িত এলাকাভিত্তিক ফসলের জাত সেই সঙ্গে এলাকাভিত্তিক জনপ্রিয় শস্যবিন্যাসগুলো অনুসরণ করে ধানসহ সব ধরনের ফসল চাষের মধ্য দিয়ে দেশের চাহিদা

অনুযায়ী খাদ্য ও কৃষিপণ্য উৎপাদন বাড়ানোর যথেষ্ঠ সুযোগ রয়েছে।

জলবায়ু অভিঘাত সহনশীল ক্লাইমেট স্মার্ট প্রযুক্তি যেমন ভাসমান বেডে সবজি চাষ, বিনা চাষে রসুন চাষ, বস্তায় সবজি চাষ,

এডাব্লিউডি পদ্ধতিতে বোরো ধান চাষ, বসতবাড়িতে ফল ও সবজি চাষ, কমিউনিটি গার্ডেনিং, মাটির স্বাস্থ্য রক্ষায় সবুজ সার, জীবাণু সার, খামারজাত সার, ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদন, উচ্চ মূল্য ফসল চাষ, ছাদবাগান, মাশরুম চাষ ইত্যাদি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করতে হবে।

আগাম বন্যা থেকে ফসল রক্ষার জন্য বন্যা সহিষ্ণু এবং স্বল্প জীবনকালীন অধিক ফলনশীল ধান, গম, ভুট্টার জাত ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণসহ ডাল, তেল, মসলা, কন্দাল, ফল ও সবজি চাষের মাধ্যমে শস্য বৈচিত্রিকীকরণ করার পাশিপাশি নিরাপদ খাদ্য ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে পুষ্টিসমৃদ্ধ জাতি গড়ে তুলতে হবে।

তাছাড়া কৃষিকে লাভজনক ও বাণিজ্যিক চাষের আওতায় আনা ও ভবিষ্যৎ ক্লাইমেট স্মার্ট আধুনিক লাভজনক কৃষি রূপান্তরে কৃষিকে যান্ত্রিকীকরণ ও ক্লাইমেট স্মার্ট সেচ ব্যবস্থাপনার (সোলার সেচ সিস্টেম, ড্রিপ সেচ পদ্ধতি এবং বারিড পাইপ সেচ পদ্ধতি) আওতায় আনার বিষয়ে জোর দিতে হবে। পাশাপাশি দেশের গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো আগামী দিনের পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে খাপখাইয়ে আরও ঘাত সহনশীল ও উচ্চফলনশীল বিভিন্ন ফসলের জাত উদ্ভাবনের মাধ্যমে ভবিষ্যতের চাহিদা অনুযায়ী দেশের ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখার কোন বিকল্প নেই। কৃষি একটি বাস্তবমুখি অপরিহার্য চর্চা। কৃষি বাঁচলে দেশের মানুষগুলো দুমুঠো খেয়ে পড়ে বাঁচতে পারবে।

আদা বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ মসলা ফসল। দেশের চাহিদার তুলনায় আদার উৎপাদন বেশ কম। এজন্য প্রতি বছর বিদেশ থেকে আদা আমদানি করতে হয়। দেশের জনসংখ্যা প্রতিবছর বাড়ছে,একারনে চাষ অযোগ্য পতিত জমি, বসতবাড়ির আশেপাশে অব্যবহৃত স্থান, লবনাক্ত এলাকা ,নতুন ফলবাগান , গ্রাম-শহরে বাড়ির ছাদে বস্তায় আদা চাষ করে উৎপাদন বাড়ানো যেতে পারে। মাটিতে আদা চাষ করলে আদার রোগ দ্রুত বিস্তার লাভ করে থাকে, সে ক্ষেত্রে বস্তায় আদা চাষে এ সম্ভাবনা একবারেই কম দেখা যায়। বাংলাদেশে ১৭ হাজার হেক্টর জমিতে ২.৮৮ লাখ মেট্রিক টন আদা উৎপাদিত হয় । যা দেশের চাহিদার ৪.৮১ লাখ মেট্রিক টনের তুলনায় খুবই কম। আদার গড় ফলন ১১.২৮ টন/হেক্টরে। এ ঘাটতি পূরনের লক্ষ্যে বাংলাদেশের কৃষি বিজ্ঞানীগন বারি আদা-১, বারি আদা-২ ও বারি আদা-৩ নামে তিনটি উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন করেছেন। যার ফলন ৩০-৩৯ টন/হেক্টর।বস্তায় আদা চাষের সুবিদাঃ• এপদ্ধতিতে আবাদি জমির প্রোজন হয়না, যে কোনো পরিত্যক্ত জায়গা, লবনাক্ত জায়গা, বসতবাড়ির চারদিাক ফাকা জায়গা,,লবনাক্ত এলাকা বা বাড়ির ছাদে সহজেই চাষ করা যায়।• একই জায়গায় বারে বারে চাষ করা যায়।• এ পদ্ধতিতে অনাবাদি জমিকে চাষের আওতায় আনা সম্ভব হয়।• বস্তায় আদা চাষে উৎপাদন খরচ অনেক কম,প্রতি বস্তায় ২৫-৩০ টাকা খরচ করে বস্তা প্রতি এক থেকে দুই কেজি আদা উৎপাদন করা যায়, যার মূল্য প্রতিকেজি ১৫০-২৫০ টাকা।• এ পদ্ধতিতে আদা চাষ করলে রোগবালাইয়ের আক্রমন কম হয়। যদি রোগ দেখা দেয় সাথে সাথে রোগাক্রান্ত গাছ বস্ততা সহ সরিয়ে ফেলতে যায়, ফলে অন্যান্য গাছে রোগ সংক্রমিত হতে পারে না ।• বস্তায় আদা চাষ করলে নিড়ানিসহ অন্যান্য পরিচর্যার তেমন প্রয়োজন হয় না,ফলে উৎপাদন খরচ অনেক কম হয় ।মাটি ও মাটি তৈরির পদ্ধতিঃজৈব পদার্থ সমৃদ্ধ দো-আশ,বেলে দো-আশ ও উচু জায়গা বস্তায় আদা চাষের জন্য ভালো ।সিমেন্ট বা অন্য বস্তায় আদাচাষের জন্য নিম্নলিখিত উপাদান গুলো একত্রে মিশাতে হবে এবং আদা কন্দন রোপনরে ১৫-২০ দিন পূর্বে একত্রে গাদা বা ঢিবি করে পলিথিন দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে,য়াতে বাতাশ প্রবেশ না করে।মাটি ও সার পরিমাণ বস্তায় মিশ্রণ ভরাটের সময় পরবর্তী পরিচর্যায় প্রয়োগ

১ম কিস্তি ২য় কিস্তি ৩য় কিস্তিমাটি ১০-১২ কেজি সব - - -গোবর বা আবর্জনা পচা সার ৫ কেজি সব - - -ভার্মিকোম্পোষ্ট ২ কেজি সব - - -ছাই ১ কেজি সব - - -টিএসপি ২০ গ্রাম সব - - -এমওপি ১৫ গ্রম ৭.৫ গ্রাম - ৩.৭৫ গ্রাম ৩.৭৫গ্রামইউরিয়া ২০ গ্রাম - ১০ গ্রাম ৫ গ্রাম ৫ গ্রামডিএপি ১০ গ্রাম - ৫ গ্রাম - -দস্তা/জিংক ৫ গ্রাম সব - - -বোরন ৫ গ্রাম সব - - -কার্বফুরান/কার্টাপ ১০ গ্রাম সব - - -

প্রতি বস্তায় মাটি, জৈব সার রাসায়নিক সার প্রয়োগের পরিমানঃবস্তায় মাটি মিশ্রণ তৈরির সময় মাটি, গোবর, ভার্মিকম্পোস্ট, ছাই, টিএসপি, জিংক, বোরন, কার্বফুরান সব একত্রে মিশিয়ে দিতে হবে। অর্ধেক এমওপি মিশ্রণ তৈরির সময় দিতে হবে। - অর্ধেক ইউরিয়া ও ডিএপি আদা রোপণের ৫০ দিন পর এবং বাকি অর্ধেক ইউরিয়া ও এমওপি সমানভাবে দুই কিস্তিতে রোপণের যথাক্রমে ৮০ ও ১১০ দিন পর বস্তায় প্রয়োগ করতে - হবে। অর্ধেক ডিএপি সার আদা রোপণের ৬৫ দিন পর এবং বাকি অর্ধেক ডিএপি আদা রোপণের ১৩০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।বস্তায় মিশ্রণ ভরাট:বস্তায় আদা রোপণের পূর্বে প্রতি বস্তায় আগে তৈরিকৃত মিশ্রণ এমনভাবে ভরতে হবে যাতে বস্তার উপরের দিকে ১-২ ইঞ্চি ফাঁকা থাকে। আদা রোপণের সময়: এপ্রিল- মে (চৈত্র-বৈশাখ) মাসে আদা রোপন করতে হয়। তবে এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে আদা রোপনের উযেুক্ত সময়।বস্তা সাজানো বা স্থাপন পদ্ধতি:একটি বালি ভর্তি টবে ৪০ থেকে ৫০ গ্রাম ওজনের অঙ্কুরিত আদা বালুর ৩-৪ ইঞ্চি নিচে পুঁতে দিতে হয়। ২০-২৫ দিন পর ওই আদা থেকে গাছ বের হবে। তখন আদার চারা সাবধানে তুলে বস্তার মুখে মাটির ৪ ইঞ্চি নিচে বসিয়ে দিতে হয়। প্রতি বস্তায় ২ থেকে ৩টি অঙ্কুরিত বীজ প্রয়োগ করা যায়। দিনের অধিকাংশ সময় রোদ পায় এমন স্থানে বস্তাটি রাখতে হবে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আদা গাছ বাড়তে থাকবে। ৩ মিটার দৈর্ঘ্য ও সুবিধামত প্রন্থের বেড তৈরি করতে হবে। দুই বেডের মাঝে ৬০ সেমি. সেচ নিষ্কাশনে নালার ব্যবস্থা রাখতে হবে। প্রতি বেডে ১ মিটার দূরত্বে সারি করতে হবে। প্রতি সারিতে ৬-৮ ইঞ্চি পরপর পাশাপাশি ২টি বস্তা স্থাপন করতে হবে।বীজ শোধন :বস্তায় আদা রোপণের আগে ২ গ্রাম অটোস্টিন/প্রভেক্স প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে এক কেজি আদা বীজ এক ঘণ্টা ডুবিয়ে রাখতে হবে। এরপর ভেজা আদা পানি থেকে তুলে ছায়ায় রেখে শুকিয়ে বস্তায় রোপণ করতে হবে।আন্ত:পরিচর্যা:বস্তায় আদা চাষ করলে তেমন একটা আগাছার উপদ্রব হয় না। যদি প্রথম পর্যায়ে কিছু আগাছা দেখা যায় তাহলে নিড়ানি দিয়ে পরিষ্কার করে দিতে হয়। পরবর্তীতে সার উপরিপ্রয়োগের সময় মাটি আলগা করে গাছের গোড়া থেকে দূরে সার প্রয়োগ করে মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হয়। সেচ প্রয়োগ: বৃষ্টি না হলে প্রথম দিকে ঝাঁঝরি দিয়ে হালকাভাবে সেচ দিতে হবে, তবে বৃষ্টি স্বাভাবিক মাত্রায় হলে সেচের তেমন প্রয়োজন হয় না।আদার রোগবালাইঃকন্দ পচা: আদা ফসলে সাধারণত কন্দ পচা প্রধান রোগ। আবহাওয়া ও অধিক আপেক্ষিক আর্দ্রতায় (৮৭-৯০%) জীবাণু সহজেই কন্দকে আক্রমণ করে। এ ছাড়াও অত্যাধিক বৃষ্টিপাতের ফলে রোগের প্রকোপ খুব বেশি হয়। গাছের নিচের দিকের পাতার প্রান্ত ভাগে প্রথমে হলুদাভ দেখায় এবং পর্যায়ক্রমে তা পাতার কিনারা ও পত্রফলকের দিকে বিস্তার লাভ করে। গাছের পাতা হলুদ হয়ে গাছ ঝিমিয়ে পড়ে। পচনের ফলে কন্দ নরম হয়ে আভ্যন্তরীণ টিস্যু সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যায়। আক্রান্ত রাইজোম থেকে এক ধরনের গন্ধ বের হয়।দমন পদ্ধতিঃ• বস্তায় আদা চাষের জন্য পানি জমে না এমন উচু জায়গা নির্বাচন করতে হয়।• বীজ আদার জন্য সুস্থ ও নিরোগ গাছ নির্বাচন করতে হয়।• ২ গ্রাম অটোস্টিন/প্রভেক্স প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে বীজ কন্দ শোধন করে রোপণ করতে হবে।• আদা গজানোর ৪০ দিন পর থেকে মেটালক্সিল+ মেনকোজেব গ্রুপের ছত্রাকনাশক (যেমন- রিডোমিল গোল্ড) ২ গ্রাম/লিটার হারে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।পোকা মাকড়: বাড়ন্ত গাছে পাতা খেকো পোকা অনেক সময় আদা গাছের পাতার ব্যাপক ক্ষতি করে। ফলে গাছের সালোক সংশ্লেষণ হ্রাস পায়। এতে ফলন অনেকাংশে কমে যায়।দমন:

এ পোকা দমনের জন্য ১০-১৫ দিন পর পর ২-৩ বার বিকাল বেলায় শতকরা ০.৫ ভাগ হারে মার্শাল বা ১ মিলি ডার্সবান বা সাইপারমেথ্রিন গ্রুপের ওষুধ প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।ফসল সংগ্রহ: সাধারণত জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে বস্তা থেকে আদা তোলা হয়। আদা পরিপক্বতা লাভ করলে গাছের পাতা ক্রমশ হলুদ হয়ে কাণ্ড শুকাতে শুরু করে। এ সময় আদা তুলে মাটি ঝেড়ে ও শিকড় পরিষ্কার করে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা হয়।ফলন:

সাধারণত প্রতি বস্তায় জাত ভেদে ১ থেকে ৩ কেজি পর্যন্ত আদা পাওয়া যায়।সংরক্ষণ: বীজ আদা ছায়াযুক্ত জায়গায় মাটির নিচে গর্ত বা পিট তৈরি করে সংরক্ষণ করা হয়। গর্তের নিচে ১ ইঞ্চি পরিমাণে শুকনা বালু দিয়ে তার উপর বীজ আদা রেখে মাটি দ্বারা ঢেকে দিতে হয়। এতে বীজ আদা শুকিয়ে ওজন কমার সম্ভাবনা থাকে না। (তথ্য সূত্র: মসলা গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই, শিবগঞ্জ, বগুড়া)।

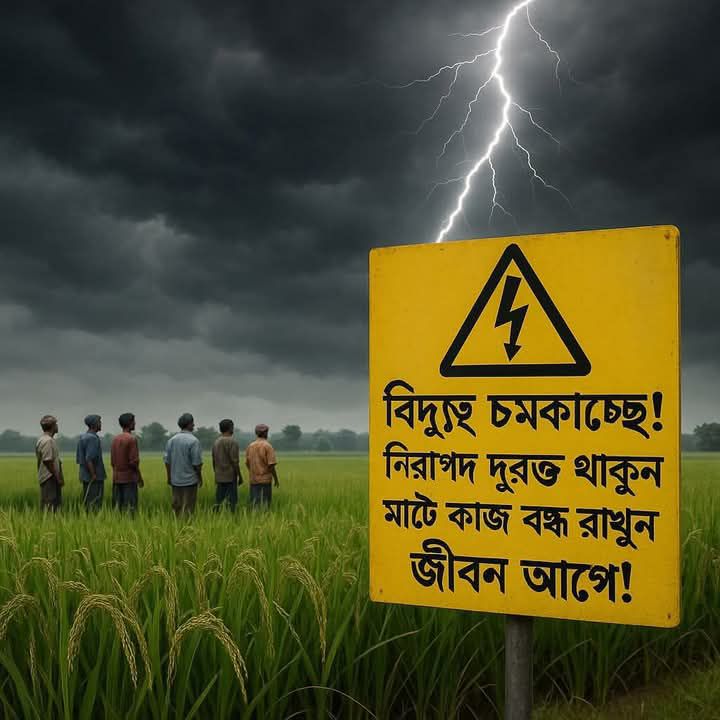

জানা জরুরি বজ্রপাতের সময় কি করবেন

১. এপ্রিল-জুন মাসে বজ্রপাত বেশি হয়। এ সময় বজ্রপাত থেকে নিরাপদ থাকার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করুন।

২.আকাশে ঘন কালো মেঘ দেখা দিলে জরুরি প্রয়োজনে বাহিরে বের হতে পারেন।

৩. যত দ্রুত সম্ভব দালান বা কংক্রিটের ছাউনিতে আশ্রয় নিন।

৪.উঁচু গাছপালা, বৈদ্যুতিক খুঁটি, তার, ধাতব খুঁটি, মোবাইল টাওয়ার ইত্যাদি থেকে দূরে থাকুন।

৫.বজ্রপাতের সময় খোলা জায়গায়, খোলা মাঠে অবস্থান করা উচিত নয়।

৬.বজ্রপাতের সময় গাড়ির ধাতব অংশের সাথে শরীরের সংযোগ ঘটাবেন না। সম্ভব হলে গাড়িটিকে নিয়ে কোনো কংক্রিটের ছাউনি নিতে আশ্রয় নিন।

৭.(ইংরেজিতে) বজ্রপাত থেকে বাঁচার শরীরিক ভঙ্গিমা: মাটিতে বসে কানে হাত দিয়ে মাথা নিচু করে রাখুন, পা দুটি একসাথে রাখুন এবং মাটি স্পর্শ করার অংশ কমিয়ে ফেলুন।

৮. বজ্রপাতের সময় বাড়িতে জানালার কাছাকাছি বা দরজার কাছাকাছি থাকবেন না। ঘরের ভিতরের বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম যেমন ফ্রিজ, টিভি, কম্পিউটার, পানির ট্যাপ, ধাতব বস্তু ইত্যাদি থেকে দূরে থাকুন।

৯. বজ্রপাত ও ঝড়ের সময় বাড়ির ছাদে যাবেন না, স্যাটেলাইট ডিশ/অ্যান্টেনা ইত্যাদি স্পর্শ করবেন না।

১০.বজ্রপাতের সময় জরুরি প্রয়োজনে প্লাস্টিক ছাতা ব্যবহার করুন।

১১. প্রতিটি ভবনে বজ্র নিরোধক দণ্ড স্থাপন করুন।

১২. বজ্রপাতের সময় শিশুদের খোলা মাঠে খেলাধুলা থেকে বিরত রাখুন এবং নিরাপদ স্থানে অবস্থান করান।

১৩.বজ্রপাতের সময় মাছ ধরা বন্ধ রেখে নৌকায় ইনসুলিন নিচে অবস্থান করুন।

১৪. যদি বাড়িতে পাকা নিরাপদ আশ্রয়স্থল না থাকে, তাহলে নিচু স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করুন এবং ঝুঁকিপূর্ণ স্থান থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করুন।

১৫. বজ্রাহত আহতদের বৈদ্যুতিক শক হয়েছে মনে করলে দ্রুত চিকিৎসা করতে হবে ও সিপিআর দিতে হতে পারে।

১৬. খোলা জায়গায় কোনো গাছের নিচে আশ্রয় নেবেন না। গাছ থেকে অন্তত ৪ মিটার দূরে থাকুন।

১৭. টেলিভিশন বা বৈদ্যুতিক তার থেকে দূরে থাকুন।

১৮.বজ্রপাতের দুর্ঘটনা এড়াতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির লাইন থেকে প্লাগ খুলে ফেলুন।

সূত্র: ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।

বাংলাদেশ খোরপোষ কৃষি থেকে বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তরের (ট্রানজিশন) একটি সময় পার করছে। বাণিজ্যিকভাবে ফল, সবজি ও মসলা চাষাবাদ হচ্ছে। এসব পণ্যগুলো গুণগতমানসম্পন্ন উৎপাদন নিশ্চিত করা প্রয়োজন। বাজার ব্যবস্থা আধুনিকায়নসহ মধ্যস্থতা ভোগীদের দৌরাত্ম্য কমাতে হবে। পণ্য পরিবহন পর্যায়ে নৈরাজ্য সহনীয় পর্যায় আনতে না পারলে এর প্রভাব ভোক্তার ওপর পড়াটা স্বাভাবিক। আমাদের দেশের সম্ভাবনাময় খাতের মধ্যে কৃষিজ পণ্য রফতানির খাতটি অন্যতম। প্রায় ১০৪ রকম কৃষিজ পণ্য রফতানি হয়ে থাকে। কৃষিজ পণ্য রফতানিতে বেশ কিছু বাধা রয়েছে। উৎপাদন পর্যায় থেকে শুরু করে বাজারজাত পর্যন্ত বেশ কিছু বাধা আছে। উৎপাদন পর্যায় উত্তম কৃষি চর্চা প্রয়োগ, গ্রেডিং, প্যাকেজিংসহ কোয়ারেন্টাইন প্রক্রিয়া সহজীকরণে নজর দিতে হবে। বাংলাদেশ এলডিসি গেজেট প্রাপ্তির দ্বার প্রান্তে থাকায় কৃষি পণ্য রফতানিতে খাত ভেদে সরকার দশ শতাংশ পর্যন্ত নগদ নগদ সহায়তা কমিয়েছে। মূলত এলডিসি থেকে উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকার এই পদক্ষেপ নিয়েছে। উন্নত দেশের সাথে প্রতিযোগিতার চ্যালেঞ্জ নেয়া ছাড়া বিকল্প নেই। উন্নয়ন ভাবনার ব্যক্তিবর্গ বলছে রফতানি প্রতিযোগিতা বাড়াতে দীর্ঘমেয়াদি নগদ সহায়তা কোন সমাধান নয়। রফতানি খাতে সরকারি সিদ্ধান্তের ফলে এ খাতে জড়িত ব্যবসায়ীসহ সংশ্লিষ্টরা যেমন চিন্তায় পড়ছে তেমনি উত্তরণের পথও খুঁজছে। বিগত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশ কৃষি রপ্তানিমুখী হিসবে অগ্রগামী। গতবছরে কৃষি পণ্য রফতানির পরিমাণ ১.১৬ বিলিয়ন ডলার ছিল। আশঙ্কার বিষয় হলো গত ১০ বছরে ইউরোপে ফল ও সবজি রফতানি কমেছে মোট রফতানির প্রায় ১৩% (২০১৪ সালে ৫৪.৮% এবং ২০২৩ সালে ৩২%), অপর দিকে মধ্যপ্রাচ্যে রফতানি অংশ বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ১৮% (২০১৪ সালে ৩০.৭% এবং ২০২৩ সালে ৪৯%)। এটি নির্দেশ করে রফতানি পণ্যের প্রতিযোগিতামূলক বাজার ধরে রাখার জন্য পণ্যের মান বৃদ্ধির বিকল্প নাই।বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানের জনগণের খাদ্যাভাস এবং কৃষিজ পণ্য উৎপাদন চিত্র প্রায় কাছাকাছি। ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্যসহ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে উপমহাদেশের জনগণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। উপমহাদেশের জনণের খাদ্যাভাস খুব একটা পরিবর্তন করতে চায় না। প্রবাসে বসেও তারা দেশী খাবার খেতে পছন্দ করেন। দেশী খাবার খুজেন, সংগ্রহ করেন। প্রবাসীদের মতোই স্থানীয় বিদেশিরাও উপমহাদেশের খাদ্যের প্রতি একটু একটু দুর্বল হচ্ছে। বিশেষ করে উপমহাদেশের আম, লেবুসহ বেশ কিছু প্রচলিত/অপ্রচলিত সবজি ও ফলের প্রতি।বাংলাদেশ থেকে শতাধিক ফল ও সবজি বিদেশে রফতানি হয়ে থাকে। আম, জারালেবু, সাতকড়া, জাম্বুরা, পান, জলপাই, কাঠাল, কচু, আমলকি, লুকলুকি, শালুক, শুকনো বরইসহ অনেক অপ্রচলিত এবং প্রচলিত ১০৭ ধরনের কৃষজ পণ্য। রফতানিকারকরা সারা দেশ ঘুরে ঘুরে এসব পণ্য সংগ্রহ করেন।তাদের কিছু সোর্স এবং বিশ্বস্ত কৃষক এসব পণ্যের জোগান দেন। অনেক রফতানিকারকের কিছু চুক্তিবদ্ধ কৃষক রয়েছে। চুক্তিবদ্ধ কৃষকরা চাহিদা অনুসারে পণ্য উৎপাদন করে সরবরাহ করে থাকেন। নরসিংদী, কুমিল্লা, নারায়ণগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, নওগাঁর বেশ কিছু কৃষক রফতানির সাথে সরাসরি জড়িত। বর্তমানে কৃষি শ্রমিকের অপর্যাপ্ততা,- কৃষি উৎপাদন উপকরণের ব্যয় বৃদ্ধি, পরিবহন খরচসহ ভোগীদের অতিরিক্ত চাহিদার কারণে মানসম্মত কৃষি পণ্যের দর প্রতিনিয়ত এই ব্যয় হ্রাসের চেষ্টা অব্যাহত রাখছে। যখনই বৃদ্ধির বিষয়টা অস্বীকার করার সুযোগ নাই। সরকারি দপ্তরসমূহ বাছাইকরণ, প্যাকেজিংসহ গুণগতমান বজায় রাখার কারণে রফতানির বিষয়টি সামনে আসে তখন পণ্যের নিরাপত্তা, এসব পণ্যের দাম অন্যান্য পণ্যের চেয়ে স্বভাবতই বেশি হয়।তদুপরি রফতানির ক্ষেত্রে পণ্য উড়োজাহাজীকরণ ব্যয়, উন্নত প্যাকেজিং এবং গুণগতমান বজায় রাখার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের কিছুটা উৎপাদন পর্যায়ে কৃষককে সহায়তা করা গেলে বিশেষত যেসকল ঊষক ডেডিকেটেডলি রফতানিযোগ্য পণ্য উৎপাদন করবে কেম্পৰ কৃষকদের উৎপাদন পর্যায় উপকরণ সহায়তাসহ অর্থাৎ বিশেষ মূল্যে উৎপাদন উপকরণ সরবরাহ করা গেলে মানসম্মত পণ্য প্রতিযোগিতা মূল্যে উৎপাদনে সক্ষম হতে পারতো। এক্ষেত্রে বিদেশি ক্রয়কারীগণও এগিয়ে আসতে পারে। বিশেষ করে নিরাপদ পণ্য উৎপাদনের স্বার্থে জৈব বালাইনাশক, ফট ক্যাগিং, মালচিং সিট এবং আধুনিক উৎপাদন প্রযুক্তি উপকরণ সহায়তা হিসেবে কৃষকদের সরবরাহ করা গেলে কৃষকের উৎপাদন খরচ কমে আসবে।জলবায়ু পরিবর্তন, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, লবণাক্ততা, সেচের অভাব ইত্যাদি নানা প্রতিকূলতার পরও বাংলাদেশের কৃষকরা ফসল উৎপাদনে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। প্রতিনিয়ত চেষ্টা করছে গুণগত মানের পণ্য উৎপাদনের দিকে। পাশাপাশি বাংলাদেশে গবেষণা মাঠের উৎপাদন এবং কৃষকের মাঠের উৎপাদনের পার্থক্যটা কমিয়ে আনা প্রয়োজন। গবেষকদের খুঁজে বের করতে হবে উন্নত বিশ্বের সাথে তালমিলিয়ে স্বল্প জায়গায় অধিক উৎপাদন করে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করা। প্রতিযোগিতা বিশ্বে তাল মিলিয়ে কৃষি পণ্য রফতানি বাণিজ্যের সাফল্যের ধারাবাহিকতা রক্ষার একমাত্র অবলম্বন হলো মানসম্মত পণ্য উৎপাদন, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস, পণ্য সংগ্রহোত্তর উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার সেইসাথে নতুন বাজার অনুসন্ধান অব্যাহত রাখা গেলে রফতানির উলম্ব ধারাটা বজার রাখা সম্ভব হবে।কৃষি সেক্টরে মোট জনশক্তির প্রায় ৪৫ শতাংশ জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর পেশাটি লাভজনক রূপে গড়ে তুলতে হবে। বাণিজ্যিক কৃষিতে নজর দিতে হবে। কৃষির উৎপাদন ব্যবস্থার নজরদারির পাশাপাশি বাজার কাঠামো, সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট, ভ্যালু এডেশন এবং প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থায় আধুনিকায়নে গুরুত্বারোপ করা দরকার। কৃষি উৎপাদনের সাথে কৃষি ব্যবসা শব্দটি প্রয়োগের সময় এসেছে। শিক্ষিত তরুণদের জোনিংভিত্তিক কৃষি ব্যবসায় সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। ফসল সাব সেক্টরের পাশাপাশি মৎস্য এবং প্রাণিজ সম্পদ সংশ্লিষ্ট ব্যবসায় শিক্ষিত তরুণদের আধুনিক চিন্তাকে সম্পৃক্ত করা গেলে কৃষি ব্যবসায় বিপ্লব ঘটা সময়ের ব্যাপার।বাংলাদেশের আবহাওয়া, ভৌগোলিক অবস্থান, কৃষ্টি এবং আর্থসামাজিক অবস্থা কৃষি উন্নয়নে সহায়ক বিধায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের সোপান হিসেবে কৃষি ভাবনাই প্রাধান্য পাওয়া সমীচীন।

শিম একটি প্রোটিন সমৃদ্ধ সবজি। এর বিচিও পুষ্টিকর সবজি হিসেবে খাওয়া হয়। এটি জমি ছাড়াও রাস্তার ধারে, আইলে, ঘরের চালে, গাছেও ফলানো যায়। শিম মূলত রবি মৌসুমের ফসল হলেও আগাম শীতকালীন ফসল হিসেবেও গ্রীষ্মকালে এদেশে শিম চাষ হয়ে থাকে। শিম মানুষ ও পশুর খাবারহিসেবে ব্যবহৃত হয়। শিমের পুষ্টিমান:শিম ভিটামিন এ সি কে এবং ফলিক অ্যাসিড ও আঁশের ভালো উৎস। অনেক গবেষণায় দেখা গেছে- শিম স্থূলতা, ডায়াবেটিস, হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে বেশ সহায়ক। প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্যপযোগী শিমে জলীয় অংশ ৮৬.১ গ্রাম, খনিজ পদার্থ ০.৯ গ্রাম, আঁশ ১.৮ গ্রাম, খাদ্যশক্তি ৪৮ কিলোক্যালোরি, আমিষ ৩.৮ গ্রাম, চর্বি ০.৭ গ্রাম, শর্করা ৬.৭গ্রাম, ক্যালসিয়াম ২১০ মিলিগ্রাম, ক্যারোটিন ১৮৭মাইক্রোগ্রাম, ভিটামিন বি১ ০.১ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি২ ০.০৫ মিলিগ্রাম ও ভিটামিন সি ৯ মিলিগ্রাম রয়েছে।স্বাস্থ্য উপকারিতাঃঅনেক স্বাস্থ্য ঝুঁকি কমাতে সহায়তা করে শিম। এতে প্রচুর পরিমাণে ক্লোরোফাইল রয়েছে। ক্যানসার প্রতিরোধে সহায়ক শিম। শিমে থাকা ফলিত উপাদান মানসিক চাপ কমাতে সহায়তা করে। শিমে তুলনামূলক ক্যালরির পরিমাণ কম থাকে। রয়েছে প্রচুর পরিমাণ প্রোটিন, ফাইবার, ভিটামিন সি, জিংক ও আর মিনারেল। এই পুষ্টি উপাদানগুলো শরীরের জন্য অত্যাবশ্যক। শিমের মধ্যে থাকা খনিজ চুল পড়া রোধে কাজ করে। চুলের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ভূমিকা রাখে। শীতকালীন এই সবজিতে আঁশ থাকায় কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধ করে। শিম রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সহায়ক।শিম এর জাতসমূহঃবাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বারি শিম-১ থেকে বারি শিম-১০ জাত রয়েছে। এদের মধ্যে বারি শিম-৩ গ্রীষ্মকালে ও শীতকালে চাষাবাদ করা যায়। এছাড়াও বারি কামরাঙ্গা শিম-১, বারি বারোমাসি বেগুনী শিম, বারি জ্যাক শিম-১, বারি ইপসা শিম-১, বারি ইপসা শিম-২, সিকৃবি শিম-১ সিকৃবি শিম-২ অন্যতম।উপযোগী জমি ও মাটিঃপ্রায় সব ধরনের মাটিতে শিম চাষ করা যায়। তবে দো-আঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটিতে এর ফলন সবচেয়ে ভালো হয়। পানি জমে না এমন উঁচু বা মাঝারি উঁচু জমি শিম চাষের জন্য বেছে নেয়া ভালো।বপনের সময়ঃগ্রীষ্মকালে চৈত্র (মার্চ) এবং শীতকালে আষাঢ় থেকে ভাদ্র আগাম লাগালে জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝিতে বোনা উত্তম অর্থাৎ ১৫ জুন থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর আদর্শ সময়।মাদা তৈরি ও সার প্রয়োগদেশী শিম প্রধানত মাদা পদ্ধতিতে বসতবাড়ির আশপাশে, পুকুরপাড়ে, পথের ধারে ও জমির আইলে চাষ করা হয়। তবে সারি করে চাষ করা হলে ১ মিটার দূরত্বে সারি করে প্রতি সারিতে ৫০ সেমি. পর পর ৪৫ সেমি. লম্বা, ৪৫ সেমি. চওড়া ও ৪৫ সেমি. গভীর করে মাদা তৈরি করতে হয়। তারপর প্রতি মাদার মাটির সাথে ১০ কেজি পচা গোবর, ১৫০ গ্রাম টিএসপি ও ১০০ গ্রাম এমওপি সার ভালোভাবে মিশিয়ে মাদা ভরাট করতে হবে। বীজ বপনকালে বর্ষা থাকে, তাই মাদায় যাতে পানি না জমে সে জন্য জমির সাধারণ সমতল হতে মাদার ভরাট মাটি ৫ সেমি পরিমাণ উঁচু রাখতে হয়।বীজের পরিমাণ ও বীজ বপনঃজাতভেদে প্রতি শতকে ২৮-৩০ গ্রাম। হেক্টরে ৫-৭ কেজি শিম বীজের প্রয়োজন হয়। মাদায় সার প্রয়োগের ৮-১০ দিন পর প্রতি মাদায় দুই-তিনটি বীজ ফাঁক ফাঁক করে ২.৫-৩.০ সেমি. গভীরে বপন করতে হয়। বীজ বপনের আগে ১০-১২ ঘণ্টা বীজ ভিজিয়ে নিতে নিন। চারা গজানোর ১০-১২ দিন পর প্রতিটি মাদায় ২-৩টি করে সুস্থ চারা রেখে বাকি চারা তুলে ফেলতে হয়।জমি তৈরিঃবেশি জমিতে আবাদ করা হলে কয়েকটি চাষ ও মই দেয়া ভাল। মাদার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতার আকার ৪৫ সেন্টিমিটার রাখতে হবে।মাদার দূরত্ব: এক মাদা থেকে অন্য মাদার দূরত্ব ৩.০ মিটার।প্রতি মাদার জন্য সারের পরিমাণঃগোবর ১০ কেজি, খৈল ২০০ গ্রাম, ছাই ২ কেজি, টিএসপি ১০০ গ্রাম, এমওপি ৫০ গ্রাম। মাদা তৈরি করার সময় এসব সার প্রয়োগ করতে হবে। চারা গজালে ১৪ থেকে ২১ দিন পর পর দুই কিস্তি-তে ৫০ গ্রাম করে ইউরিয়া ও ৫০ গ্রাম করে এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে।চাষ পদ্ধতি: গাছ ১৫ থেকে ২০ সেন্টিমিটার লম্বা হলে মাদায়গাছের গোড়ার পাশে বাঁশের ডগা মাটিতে পুঁতে বাউনির ব্যবস্থা করতে হবে। চারার বয়স ৪০-৪৫ হলে শিমের ডগা পরস্পর প্যাঁচ লেগে যায়। এতে ডগার বৃদ্ধি এবং ফুল-ফল ধারণ ব্যাহত হয়। এজন্য প্যাঁচ ছাড়িয়ে দিন।সার ব্যবস্থাপনা :হেক্টর প্রতি সারের পরিমান:

সারের নাম শতক প্রতি সারহেক্টর প্রতি সারগোবর/জৈবসার১.৫ কেজি১০ টনইউরিয়া১০০.০০ গ্রাম২৫ কেজিটিএসপি৩৬০.০০ গ্রাম৯০ কেজিএমওপি৩৪০.০০ গ্রাম৬০ কেজিজিপসাম২০.০০ গ্রাম৫ কেজিশেষ চাষের সময় সম্পূর্ণ গোবর সার এবং জিপসাম সবটুকু ছিটিয়ে জমিতে প্রয়োগ করে চাষ দিয়ে মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। বীজ বপন বা চারা রোপণের ৪-৫ দিন আগেই ইউরিয়া ও পটাশ সারের অর্ধেক এবং টিএসপি সারের সবটুকু একত্রে ছিটিয়ে প্রয়োগ করে মাদার মাটির সাথে (৪ ইঞ্চি গভীর পর্যন্ত) কোদালের দ্বারা হালকাভবে কুপিয়ে মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। বপন/রোপণের ৩০ দিন পর বাকি অর্ধেক ইউরিয়া এবং পটাশ সার মাদায় উপরিপ্রয়োগ করতে হবে। শিমের জমিতে সার উপরিপ্রয়োগের কাজ দুই কিস্তিতে করতে হয়। প্রথম কিস্তি চারা গজানোর এক মাস পর এবং দ্বিতীয় কিস্তি গাছে দুই-চারটি ফুল ধরার সময়। প্রতি কিস্তিতে মাদাপ্রতি ২৫ গ্রাম ইউরিয়া (শতক প্রতি) ও ২৫ গ্রাম (শতকপ্রতি) এমওপি সার গাছের গোড়ার চারদিকে (গোড়া থেকে ৪-৫ ইঞ্চি দূরে) উপরি প্রয়োগ করে মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। সারপ্রয়োগের সময় মাটিতে রসের অভাব হলে ঝাঁঝরি দিয়ে পানি সেচ দিতে হবে।সেচ:বেডের দুইপাশে নালার মাধ্যমে সেচ দিতে হবে। ফসলের পুরো জীবনকালে মাটিতে রসের মাত্রা ৬০% এর নিচে নেমে যাবার আগে সেচ দেয়া প্রয়োজন। রসের মাত্রা অর্ধেকের চেয়ে কমে গেলে ফলন বেশ কমে যাবে। ৯০-১০০ সেমি গভীরতার ৩ ভাগের ২ ভাগ নিচের মাটি হাতের মুঠোয় নিয়ে চাপ দিলে চিকন বুনটের মাটি/পলিময় কাদা জমিতে তা শক্ত ও কিছুটা আঠালো দলা হলে এবং জমিনে ফেলে দিলে না ভাঙলে ২ দিন পর সেচ দেয়া প্রয়োজন। মাঝারি থেকে মোটা বুনটের মাটি /বেলে প্রধান জমিতে তা শক্ত ও কিছুটা আঁঠালো দলা হলে এবং জমিনে ফেলে দিলে না ভাঙলে ১ দিন পরই সেচ দিতে হবে। অতিবৃষ্টি ও জলাবদ্ধতা সমস্যা সমাধানে নালা তৈরি করে রাখতে হবে যাতে অতি বৃষ্টিতে পানি নিষ্কাশনে সুবিধা হয়।আগাছা দমন:জমি নিয়মিত পর্যবেক্ষন করা সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র আগাছা দমন করতে হবে সেচ ও সার দেয়ার পর জো আসা মাত্র নিড়ানি দিয়ে আগাছা দমন করতে হবে।মাচা বা বাউনি দেয়া:শিমগাছ বাওয়ার সুযোগ যত বেশি পায়, ফলন তত বেশি হয়। তাই শিমগাছ যখন ১৫-২০ সেমি. লম্বা হবে তখন গাছের গোড়ার পাশে বাঁশের ডগা (কঞ্চিসহ) মাটিতে পুঁতে দিতে হবে। এভাবে শিমগাছ ছড়িয়ে পড়ে ভালো ফুল ও ফল দিতে পারে। দেশীয় পদ্ধতিতেও বাঁশের মাচা বা ঝিকাগাছে অথবা ছনের ঘরের চালে শিমগাছ তুলে দেয়া যায়। এ ছাড়া বাঁশের চটা ও কঞ্চির সাহায্যে ইংরেজি 'অ' অক্ষরের মতো কাঠামো তৈরি করে জমিতে মাচা দিয়েও শিমগাছ থেকে ভালো ফলন পাওয়া যায়।রোপণের আগে পরে করণীয় ও পরিচর্যা:আষাঢ় থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত দেশী শিমের বীজ বপন করার সময়। তবে শ্রাবণ মাস উপযুক্ত সময়। যে মাসেই বীজ বপন করা হোক, অগ্রহায়ণের শেষ বা কার্তিক শুরুর আগে কোনো গাছেই ফুল ও ফল ধরে না। ব্যতিক্রম বারমাসী জাত। দেশী শিমে যেহেতু আগাম, মাঝারি ও নাবী জাত আছে, তাই জাতের সঠিক তথ্য না জেনে চাষ করলে সময়মতো ফলন পাওয়া যায় না। দেশি শিম ক্ষেত ছাড়াও বসতবাড়ির দেয়ালের পাশে, আঙিনার ধারে ছোট মাচায়, ঘরের চালে, পুকুর ও রাস্তার ধারে এবং ক্ষেতের আইলে চাষ করা যায়।প্রতি শতক জমিতে ৪০-৫০ গ্রাম বীজ প্রয়োজন হয়। প্রতি মাদায় ৩-৪টি বীজ বপন করতে হয়। চারা গজালে ১ বা ২টি সুস্থ ও সবল চারা রেখে বাকিগুলো তুলে ফেলতে হয়। তবে বীজের স্বল্পতা থাকলে বা ভালো চারা রোপণ করতে চাইলে পলিব্যাগে বীজ থেকে চারা তৈরি করে নেয়া যায়। এতে বাছাই করা সুস্থ-সবল রোগ বা পোকামুক্ত শিমের চারা মাদায় রোপণ করা যায়। অন্য দিকে বৃষ্টির কারণে জমিতে বীজ বপন করতে না পারলে কিংবা জমিতে অন্য ফসল থাকলে সময়মতো পলিব্যাগে চারা তৈরি করা ভালো।চারা গজানোর পর গাছে শাখা-প্রশাখা না আসা অথবা ১৫ থেকে ২০ সেন্টিমিটার লম্বা হলে গোড়ার মাটি কুপিয়ে আলগা রাখাসহ আগাছা জন্মাতে দেয়া ঠিক নয়। গাছ কিছুটা লম্বা হলে প্রথমে কাঠি ও পরে বাউনির জন্য মাচার ব্যবস্থা করতে হয়। বৃষ্টির পানি যাতে গাছের গোড়ায় জমে না থাকে সে জন্য নিষ্কাশনের নালা কেটে রাখতে হয়। বৃষ্টিতে গাছের গোড়ার মাটি ধুয়ে গেলে মাটি দিয়ে গোড়ার চার দিক এমনভাবে উঁচু করে দিতে হয় যাতে পানি সহজেই গড়িয়ে যায়। এ সময়ে গাছের গোড়ার দিকের প্রথম ২ থেকে ৩টি পার্শ্ব শাখা ছাঁটাই করে দিতে হয়। এই শাখাগুলো থেকে তেমন একটা ফল পাওয়া যায় না।শিমের বালাই নিয়ন্ত্রণ:পতার দাগ রোগ: দেশী শিমের পাতায় কালো দাগ ও ফোস্কা পড়া দেখা দিলে মেনকোজেব জাতীয় ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে হয়।গোড়া ও শিকড় পচা রোগ: শিকড় পচা রোগ হলে আক্রান্ত গাছ তুলে বাকি গাছে ও মাটিতে ভালো করে কার্বেন্ডাজিম- জাতীয় ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে হয়। শিমের গোড়া ও শিকড় পচা রোগ সাধারণত বর্ষার শুরুতে বা অতি বর্ষণের ফলে গোড়ায় পানি জমলে হয়। তবে মাঝে মাঝে আবহাওয়ার আর্দ্রতা বেড়ে গেলে ও উচ্চ তাপমাত্রায় গোড়া পচা রোগের প্রকোপ বাড়ে। গাছের বৃদ্ধির যেকোনো অবস্থাতেই এ রোগ হতে পারে। মাটির ঠিক ওপরে গাছের কাণ্ডে লালচে বাদামি দাগ পড়ে। ধীরে ধীরে এই দাগ বিস্তার লাভ করে। বেশি হলে শিকড়েও ছড়িয়ে পড়ে। আক্রান্ত অংশ আয়ে আয়ে শুকিয়ে যায়, ফলে গাছ দুর্বল হয়। ফলন কম হয়। কখনো কখনো গাছ মরেও যেতে পারে। চারা অবস্থায় আক্রান্ত হলে চারা মারা যায়। অন্য সুস্থ গাছে বিশেষ। করে গাছের গোড়ায় কপারযুক্ত ছত্রাকনাশক বা বাড়িতে তৈরি বোর্দো মিশ্রণ ৭ দিন পরপর ২ থেকে ৩ বার স্প্রে করলে সুফল পাওয়া যায়।মরিচা রোগ:দেশী শিমগাছের বয়স্ক অবস্থায় মোজাইক বা মরিচা রোগ দেখা যায়। এটি ছত্রাকজনিত রোগ। মাঘ মাসের শুরুর দিকে বিশেষ করে এ সময় দু-এক পশলা বৃষ্টি হলে বা বেশি কুয়াশা হলে এই রোগ দেখা দেয়। শিমগাছের পাতায় বিশেষ করে নিচের দিকের পুরাতন পাতায়, কাণ্ডে ও ডগায় বা কখনো কখনো শুঁটিতে মরিচা রোগের আক্রমণ দেখা যায়। এর আক্রমণে ছোট ছোট বাদামি ধূসর রঙের দাগ পড়ে পাতায়। পরে দাগগুলো আকারে বাড়ে, গোলাকার বা কোণবিশিষ্ট হয় এবং গাঢ় বাদামি রঙ ধারণ করে। শেষে বড় দাগগুলো কালো রতে রূপান্তরিত হয়। সাধারণত দাগগুলো একত্র হয়ে এক জায়গায় থাকে এবং অনেক সময় পরাম্পর মিশে গিয়ে বড় দাগের সৃষ্টি করে। মরিচা রোগ প্রতিকারের ভালো উপায় হচ্ছে রোগ প্রতিরোধী জাতের চাষ করা। বারি ও ইপসা জাতের শিমগুলো এই রোগ প্রতিরোধী। একবার এ রোগে গাছ আক্রান্ত হলে রোগ দমন করা যায় না। গাছ তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হয়।হলুদ মোজাইক রোগ:

দেশী শিমের আরেকটি রোগ প্রায়ই দেখা যায়, তা হলো হলুদ মোজাইক রোগ। এ রোগে প্রথমে কচি পাতায় ছাড়া ছাড়াভাবে হলদে দাগ দেখা যায়। দাগগুলো আছে আছে পুরো পাতায় ছড়িয়ে পড়ে। হলদে হয়ে যাওয়া পাতার কিছু কিছু অংশ সবুজই থাকতে পারে। আক্রান্ত হওয়ার পর গজানো নতুন পাতায় হলদে ভাব আরো বেশি দেখা যায়। কখনো কখনো পাতার বিকৃতিও ঘটে। পাতা আকারে ছোট হয় ও কিছুটা কুঁচকে যায়। এক ধরনের সাদামাছি এই রোগ ছড়ায়। যেকোনো অন্তর্বাহী কীটনাশক (যেমন-বাইফেনগ্রিন বা ইমিডাক্লোপ্রিড) ১ থেকে ২ মিলিলিটার প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করে পোকা ও রোগ কিছুটা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়। অথবা জৈব কীটনাশক ফাইটোক্লিন বা ফাইটোম্যাক্স ১ লিটার পানিতে ৫-৭ মিলিলিটার অথবা বায়োম্যাক্স এম প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলিলিটার মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। এ ছাড়া রোগমুক্ত মাঠ বা গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হয় পরবর্তী ফসলের জন্য। আক্রান্ত ক্ষেতের আশপাশের শিমজাতীয় সব গাছে (ফরাসি শিম, ঝাড় শিম, চওড়া শিম, চারকোনা শিম, তলোয়ার শিম, মটরশুঁটি, সয়াবিন, মেথি, খেসারিশাক, ছোলাশাক ও বরবটি) একই সাথে কীটনাশক স্প্রে করা উচিত। কীটনাশক স্নো করার আগে সংগ্রহযোগ্য সব ফল বা শুঁটি সংগ্রহ করে নিতে হয় এবং ১৫ দিনের মধ্যে গাছ থেকে কোনো ফসল সংগ্রহ করা যাবে না।।জাব পোকা:দেশী শিমে জাব পোকার আক্রমণ সবচেয়ে বেশি। ফুল বের হওয়ার সময় এদের আক্রমণ বেশি দেখা যায়। কেরোসিন মিশ্রিত ছাই পাতায় ছিটিয়ে এই পোকা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। তবে গাছের গোড়া ও মাচার খুঁটি, যা মাটি সংলগ্ন থাকে সেখানেও এই ছাই ছিটিয়ে দিতে হয় যাতে পিঁপড়া খুঁটি বা গাছ বেয়ে উঠতে না পারে। পিঁপড়া জাব পোকার গা থেকে নিঃসৃত এক প্রকার আঠালো পদার্থকে খাবার হিসেবে গ্রহণ করে। তাই শিমগাছে জাব পোকা দেখা দিলে পিঁপড়াও নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোপ্রিড- জাতীয় কীটনাশক ১৫ দিন পর ২ থেকে ৩ বার স্প্রে করতে হয়। অথবা জৈব কীটনাশত ফাইটোক্লিন বা ফাইটোম্যাক্স ১ লিটার পানিতে ৫-৭ মিলিলিটার অথবা ব্যয়োম্যাক্স এম প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলিলিটার মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। অথবা পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি হিসেবে হলুদ আঠালো ফাঁদ ব্যবহার করা যেতে পারে।শুঁটির মাজরা পোকা:দেশী শিমের একটি বড় সমস্যা শুঁটির মাজরা পোকা। বাদামি রঙের পূর্ণ বয়স্ক পোকা ফুল বা কচি শিমের গায়ে ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে বাচ্চা বা কীড়া বের হয়ে শুঁটির ভেতরে প্রবেশ করে কচি বীজ ও শাঁস খায়। ভেতরেই মল ত্যাগ করে। এ অবস্থায় ৩টি কিছুটা বড় হয়। কিন্তু শিমের বাণিজ্যিক মূলা একেবারেই থাকে না। ফুলের কুঁড়িতে ডিম পাড়লে ডিম ফুটে বাচ্চা বের হওয়ার পর পুষ্পমঞ্জরি খেতে থাকে। পরে পাতায় ছোট ছোট জালের মতো তৈরি করে। পাতা, ফুল ও কচি শুঁটি দিয়ে বাসার মতো তৈরি করে সেখানে লুকিয়ে থাকে। এই পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য শস্যপর্যায় অবলম্বন করা উচিৎ। অর্থাৎ পরপর দুই-তিন মৌসুম একই জমিতে দেশী শিমের চাষ করা থেকে বিরত থাকতে হয়। এতে এই পোকার জীবনচক্র বাধাপ্রাপ্ত হয়। ওই সময়ে কোনো ডালজাতীয় শস্যও চাষ করা যাবে না। কারণ ডাল শস্য এই পোকার বিকল্প পোষক। প্রতি গাছে বা প্রতি বর্গমিটারে যদি ১ থেকে ৩টি পোকার আক্রমণ দেখা যায় তাহলে ফেনিট্রোথিয়ন গ্রুপের কীটনাশক (৫০ ইসি) প্রতি লিটারে ২ মিলিলিটার কিংবা সাইপারমেথ্রিন গ্রুপের কীটনাশক প্রতি লিটারে ১ মিলিলিটার হিসেবে মিশিয়ে স্প্রে করতে হয়। স্প্রে করার আগে সংগ্রহ করার মতো শিম সংগ্রহ করে পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে কোনো শিম সংগ্রহ করা উচিত নয়।ফসল সংগ্রহ:শিমের কচি শুঁটি, অপকু বীজ এবং পরিপক্ক বীজ সবজি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত একই ফসল থেকে প্রথম দিকে উটি ও শেষের দিকে বীজ সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। গাছ তিন মাসের বেশি সময়ব্যাপী ফল দিতে থাকে। জাতভেদে ফলন ১০-২০ টন/হে, হতে পারে।শিম শীতকালে বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান সবজি হিসেবে পরিচিত। উচ্চ পুষ্টিমানের কারণে শিম খাদ্য তালিকায় রাখা প্রয়োজন। উচ্চমূল্য ফসল হিসেবে সারা দেশেই এরা চাষ হয়ে থাকে। কৃষকগণ শিম চাষ করে লাভবান হতে পারেন।

বাংলাদেশে রবি মৌসুমে সবচেয়ে জনপ্রিয় ও লাভজনক ফসলগুলোর মধ্যে মিষ্টি কুমড়া অন্যতম। এটি একটি উচ্চ পুষ্টিমূল্যের সবজি, যার চাহিদা সারা বছরই থাকে। সঠিক সময় ও পদ্ধতি মেনে চাষ করলে অল্প বিনিয়োগে ভালো ফলন ও লাভ পাওয়া সম্ভব।

🌱 জমি নির্বাচন ও প্রস্তুুতি

মিষ্টি কুমড়া চাষের জন্য দোআঁশ বা বেলে দোআঁশ মাটি সবচেয়ে উপযোগী। জলাবদ্ধতা যেন না থাকে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।জমি ৩–৪ বার চাষ দিয়ে মিহি করে নিতে হয় এবং শেষ চাষে ১০–১৫ টন ভালোভাবে পচানো গোবর সার মিশিয়ে দিতে হয়।

জাত নির্বাচন

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI) কর্তৃক উদ্ভাবিত এবং কিছু হাইব্রিড জাত বর্তমানে খুব জনপ্রিয়—

স্থানীয় জাত:

BARI Mistikumra-1

BARI Mistikumra-2

BARI Mistikumra-3

BARI Mistikumra-4

হাইব্রিড জাত:

Green Queen

Venus

Super Mistikumra

Thai Pumpkin

হাইব্রিড জাতগুলোতে ফলন বেশি হয়, আকার একরূপ এবং বাজারদরও ভালো পাওয়া যায়।

বীজ বপনের সময় ও রোপণ পদ্ধতি

মিষ্টি কুমড়ার বীজ বপনের উপযুক্ত সময় নভেম্বর থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত।প্রতি একরে বীজ লাগে প্রায় ৬০০–৮০০ গ্রাম।উঁচু বেড বা মাচা তৈরি করে ২–২.৫ মিটার দূরত্বে চারা রোপণ করতে হয়।

মাচা পদ্ধতিতে চাষ করলে—

ফল মাটির সংস্পর্শে আসে না

পচন কমে

ফলের আকার ও রং ভালো হয়

সার প্রয়োগের নিয়ম (প্রতি একর ভিত্তিতে)

সার প্রকারপরিমাণইউরিয়া120 কেজিটিএসপি100 কেজিএমওপি80 কেজিজিপসাম20 কেজিদস্তা4–5 কেজিগোবর10–15 টনপ্রয়োগ পদ্ধতি:

টিএসপি ও গোবর পুরোটা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিন।

ইউরিয়া ও এমওপি ৩ ভাগে ভাগ করে ১৫, ৩০ ও ৫০ দিন পর পর গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করুন।

রোগ ও পোকামাকড় দমন

মিষ্টি কুমড়ায় সাধারণত কয়েকটি রোগ ও পোকার আক্রমণ দেখা যায়।

পাতা মোড়ানো ও ফলছিদ্রকারী পোকা: ইমিডাক্লোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক ব্যবহার করুন।

ডাউনি মিলডিউ বা পাতায় দাগ: ম্যানকোজেব বা কপার অক্সিক্লোরাইড স্প্রে করুন।

পাতা পচা রোগ: পানি জমে থাকা এড়িয়ে চলুন এবং নিয়মিত জমি পরিষ্কার রাখুন।

সেচ ও আগাছা নিয়ন্ত্রণ

প্রতি ৭–১০ দিন অন্তর হালকা সেচ দিতে হয়।

আগাছা দেখা দিলে হাতে পরিষ্কার করতে হবে।

মাচা তৈরি করলে ফলন ও গুণমান দুইই বাড়ে।

ফল সংগ্রহ ও ফলন

বীজ বপনের ৭৫–৯০ দিন পর থেকে ফল সংগ্রহ শুরু করা যায়।প্রতি একরে গড় ফলন হয় ২০–২৫ টন, যত্ন ভালো হলে আরও বেশি।

ফলন শেষে একরপ্রতি নিট লাভ হতে পারে প্রায় ৬০,০০০–৮০,000 টাকা পর্যন্ত।

পুষ্টিগুণ ও বাজার সম্ভাবনা

মিষ্টি কুমড়ায় ভিটামিন A, C, আয়রন, ফসফরাস, ক্যালসিয়ামসহ নানা পুষ্টি উপাদান রয়েছে।দেশীয় বাজারে যেমন এর চাহিদা আছে, তেমনি বিদেশেও (বিশেষত মধ্যপ্রাচ্যের বাজারে) রপ্তানির সম্ভাবনা রয়েছে।

উপসংহার

মিষ্টি কুমড়া একটি সহজে চাষযোগ্য, কম খরচে বেশি লাভজনক সবজি ফসল। সঠিক সময় ও পদ্ধতি অনুসরণ করলে অল্প জমিতেও উচ্চ ফলন পাওয়া সম্ভব।তাই এই রবি মৌসুমে মিষ্টি কুমড়া চাষ করে দেখুন — “কম খরচে বেশি লাভ” এর বাস্তব উদাহরণ তৈরি করুন।